歯科コラム

-

歯周病検査にもPCR法が導入

口腔内の細菌とは

今回のパンデミック以降というもの、エアロゾル感染やPCR法、クラスターといった専門用語が、私たちの日常会話でとびかっていることに驚かされますが、感染症に関する知識が増えたこの時期に、口腔内の感染症である歯周病について再確認するのもよい機会かもしれません。

感染症とは「病原体が体に侵入して症状が出る病気」と定義され、病原体は大きさや構造によって細菌、ウイルス、真菌、寄生虫などに分類されます。では歯周病菌は何に分類されるでしょうか?

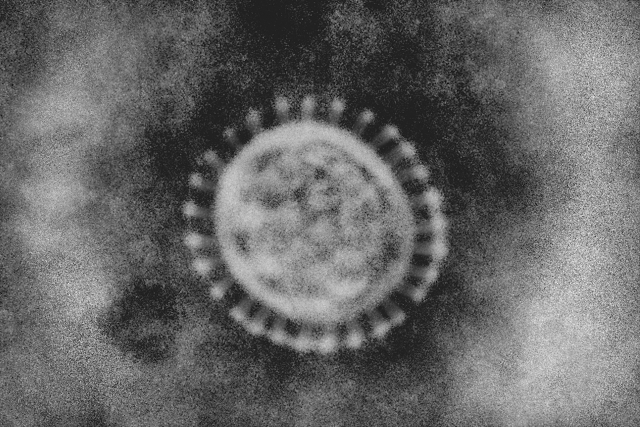

答えはご存じのように細菌です。余談ですが今、世間を騒がせている新型コロナウイルスはその大きさは100~120ナノメートルとさらに小さく(ウイルスは細菌の数十分の一位)、実際に確認するためには電子顕微鏡が必要になってきます。

口腔内に生息している細菌は500〜700種類、あるいはそれ以上ともといわれており、そのうち90種類ほどが歯周病と関係しているといわれています。ですから歯周病はさまざまな細菌が関わって発症、進行していく疾患といえます。そうした歯周病菌の中でも、その強毒性において頂点に立つのが“レッドコンプレックス(集合体)”といわれる細菌で、名前は覚えなくてもけっこうですが、以下の三種です。1.プロフィロモナス・ジンジバーリス(P.g菌)

バイオフィルムを形成し、強力に歯ぐきの周りの組織に付着し破壊する。細菌の内毒素により歯ぐきの骨を溶かす。2.トレポネーマ・デンティコーラ(T.d菌)

タンパク分解酵素を産生し、歯周組織を破壊、免疫機能を抑制して治癒を妨げる。3.タンネレラ・フォーサイセンシス(T.f菌)

通常の治療で治らない難治性の歯周病に多くみられ、歯周組織の破壊が活発な部分や深部での病巣に多く見られ、内毒素を持つと同時にタンパク分解酵素も産生。DNA診断で歯周病菌を特定

この三種に、若年性歯周炎に影響を与え、急速に症状を悪化させるアグリゲイティバクター・アクチノミセテムコミタンス(A.a菌)を加えた四種が、歯周病の発症に最も関連の深い菌種とされています。ちなみにレッドコンプレックスの下位にオレンジコンプレックス、同様にイエロー、グリーン、ブルー、パープルと続きます。

レッドコンプレックスの三種において顕微鏡下で観察できるのはT.d菌のみで、残りの二種については非常に小さな桿菌(細長い形をした細菌)であるため、顕微鏡では見えても判別できず、菌を特定するにはリアルタイムPCR法*によるDNA診断が必要となります。診断の結果、レッドコップレックスに感染しているとわかった場合は3DSマウスピース治療*等によって除菌をすることが有効とされています。

いずれにしても歯周病菌やむし歯菌は口腔内の常在菌の仲間なので、生まれたばかりの赤ちゃんをのぞいてゼロであるという人はいません。その証拠に歯が一本もない人からも歯周病菌やむし歯菌は検出されます。ですから、歯周病を治療したから、あるいはむし歯治療が終了したからといって安心するのではなく、日々のブラッシングと歯科医院による専門的なクリーニングによって口腔内の衛生管理を継続維持するが大切だといえます。*リアルタイムPCR法

PCR とは、Polymerase Chain Reaction(ポリメラーゼ連鎖反応)の略。DNA合成酵素(ポリメラーゼ)を利用した遺伝子の高感度検出法。DNAの加熱、冷却を繰り返してDNA合成反応を連続して行うことで、ごく微量のDNAを短時間で増幅する手法。この手法によりわずかな生物の断片からその生物を特定することが可能となった。*3DSマウスピース治療

”Dental Drug Delivery System”の略。むし歯菌や歯周病菌の除菌を目的として、抗菌剤と殺菌消毒薬を注入した専用のマウスピースを上下の歯列に装着。歯面に歯垢をつきにくくする効果も期待できる。

-

セレブの歯並びがきれいな理由

歯並びについて

新型コロナ感染症に関するニュースが日々、更新され、国内はもとより広く海外の状況も知るところとなっております。それに伴い、各国の首脳をテレビで見る機会も増えていますが、国民に自粛を呼びかける首脳たちの口もとを見たときにおのずと目に入ってくる歯並びです。トランプ大統領をはじめ、世界のトップリーダーたちは皆きれいな歯並びをしていることがわかります。やはりデンタルIQが高く、日頃からケアを怠っていないことがうかがいしれます。ビル・ゲイツらビジネスパースンもしかりで、欧米のセレブの人々に歯並びの悪い人をみつけることは難しいでしょう。

セレブに限らず、欧米では歯並びが整っていることは育ってきた家庭環境のよさを示すアイコンともなっていることはよく知られたことです。つまり金銭的にも余裕があり、子どもの教育に熱心で愛情をかけて育ててきた証拠というわけです。

日本でも歯並びに対する意識は向上しており成人矯正も特別なことではなくなっています。

矯正治療によって得られるものはこうした外見上のことだけでなく、健康面でのメリットもじつは大きいのです。免疫力アップはよく噛むことから

噛み合わせが悪いということは、とりもなおさずよく噛めていないということにつながり、日々の食事の際にあごの関節に負担をかけているということにほかなりません。顎関節がうまく折り合いをつけてなんとか噛み合わせてくれているからです。

それだけでなく、噛み合わせのズレは頭がい骨のバランスを崩すことを招き、その崩れを身体側で調整しようとするため首や肩や腰などに負担がかかります。そのため頭痛や肩こり、めまい、ときには腰痛などを引き起こす場合さえあります。

矯正治療によって歯列を正しい位置に戻して噛み合わせが正常になれば、あごの関節はもとよりはじめ、全身にかかっていたこうした負担を取り除くことができるのです。

さらにはしっかりと噛んで食事をすることで脳への刺激も増えて脳全体の活性化につながります。よく噛むことで唾液の量も増えるので、唾液の中に含まれるデンプンの消化を助ける酵素アミラーゼのほか、天然の抗生剤といわれる抗菌作用を持つ成分が働いて口腔内の細菌の増殖を抑えてくれます。今、注目の免疫力アップにはしっかりと噛んで食事をすることが基本だといえます。

そのほか、若返りホルモンであるパロチンも分泌されアンチエイジング効果も期待できます。

矯正治療によって歯列が整うことで歯ブラシもスムーズになり、磨き残しもなくなりプラークコントロールがしっかりできるので、むし歯や歯周病を予防し将来、歯を失うリスクも回避できます。

このように矯正治療によって口元の美しさはもとより、生涯にわたる健康という大きなアドバンテージが得られるといえます。

-

「ブラッシング」+「フロッシング」の習慣化を

自宅で行う口腔ケアとは

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて4月7日に7都府県に向けて「緊急事態宣言」が発令されました。期間は約1か月とのことですが、外出の自粛を徹底し人との接触を7~8割に削減するように呼びかけられています。歯科クリニックの定期健診やクリーニングももう少し落ち着いてからとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。そんな方のためにご自宅での口腔ケアの注意点等について説明したいと思います。

基本は歯磨きになりますが、磨き残しをできるだけ少なくすることが肝心です。そのため歯ブラシは毛先が開いてきたらすぐに買い換えていただくことと、ブラシの届かない部分ついてはデンタルフロスを使うことをお勧めします。ていねいに磨いても歯ブラシだけでは歯垢の50%〜70%程度までしか除去できないといわれており、とくに磨き残しが多いのは歯と歯の隙間です。こうした狭い隙間にはデンタルフロスが威力を発揮し、歯垢除去率は90%にまで高められます。デンタルフロスの活用

このデンタルフロスを使った口腔ケア(フロッシング)は欧米では一般的であり、「ブラッシング」と「フロッシング」はむし歯・歯周病予防のためにどちらも欠かせない存在という認識です。

デンタルフロスはナイロンやポリエステルなどの細い繊維を束ねて糸状にしたもので、最近はフッ素加工を施したものや唾液によって膨張する繊維を使ったものもあります。ちなみに現在のようなデンタルフロスが考案されたのは1815年と古く、当時は絹製でアメリカの歯科医が歯間の汚れ除去に推奨したことが始まりといいます。

このデンタルフロスは歯の隙間を1回通して終わりではなく、歯の側面に沿ってフロスを押し当てて何度か上下することで表面のプラークを絡め取ることが目的です。歯と歯肉の境目の歯周ポケットはとくに注意して清掃したいポイントです。フロスが歯と歯肉の隙間に1~2mm軽く入るところで引き下げて清掃してください。この時、力を入れすぎて歯ぐきを傷つけないようにすることが肝心です。

デンタルフロスには柄がついたホルダータイプと、糸巻き状になっていてフロスをカットして使うロールタイプがあるので使いやすい方を選ばれるとよいと思います。禁煙でウイルス感染重症化の回避を

さらにもう一つ、喫煙をされている方であれば、禁煙に挑戦をされることをおすすめします。以前もご説明しましたが、喫煙者は非喫煙者に比べると歯周病のリスクは3倍、歯を失うリスクも2倍と高くなります。今回の新型コロナウイルス感染症に関しても、重症化するリスクに喫煙があげられています。中国の新型コロナに感染した患者1,099人にうち重症化した患者173人を調査した中国の専門家グループの論文では、16.9%が喫煙者、5.2%が喫煙経験者だったそうです。

禁煙のきっかけとしてこれほどのチャンスはないので、ぜひ実践していただければと思います。喫煙をやめれば、肺の状態は短期間でも改善するので1日でも早くやめるにこしたことはありません。

-

鼻呼吸で感染症予防

新型コロナウイルスについて

新型コロナウイルスの影響が社会生活にもさまざまに波及し、皆さまの生活も少なからぬ変化を強いられているのではないでしょうか。

前回も取り上げましたが、感染は拡大する一方で感染者が確認された国と地域はすでに100を超え、WHO(世界保健機構)はパンデミック(世界的な大流行)の脅威が現実味を帯びてきたと警告しています(3月9日現在)。ただ、歴史上初めて制御できるパンデミックになるだろうと各国の取り組みへの期待を込めています。

日本政府の専門家会議では暖かくなれば消えるウイルスではなく、長期化する可能性も示唆しており、我々としても長期戦を覚悟して立ち向かわなければいけないという思いを強くしました。鼻呼吸の効果

こうしたなか、今回は感染症予防に欠かせない鼻呼吸について取り上げました。人は本来、鼻から呼吸をするようにできていて、それは健康上の理由があるからなのです。鼻の奥から喉にかけての空洞を鼻腔といいますが、表面は粘膜細胞で覆われていて細かい繊毛が敷きつめられています。この繊毛にホコリやチリの粒子や花粉、細菌やウイルスが絡め取られて外に排出されます。つまり、フィルターとしての役目を果たしていて、有害な物質が体内に侵入するのを防いでくれています。吸い込んだ空気はこの鼻腔で温められ湿気を含んで肺へと送られるので、冬の寒い時期など冷気を和らげ、肺への負担を軽減します。つまり自前の高性能マスクといってよく、口呼吸の場合にはこの天然のマスクがないので細菌もウイルスも素通りするため、感染症にかかるリスクが高いといえます。

お子さんの場合はアデノイド肥大が口呼吸の原因になることがあります。アデノイドとは咽頭扁桃のことで鼻からのどにつながる部分にあるリンパ組織で、細菌やウイルスの感染を防ぐ免疫組織です。子どもの頃にアデノイド肥大があって口呼吸を続けていると、下あごが後ろに引っ込み前歯が出る、いわゆる“出っ歯”や、前歯が上下で噛み合わない開咬という不正咬合になるなど歯並びにも影響を与えるので早期発見で口呼吸の癖を治すことが必要です。

たくさんの酸素を採り入れなければならないランニングなどの運動をする際は別ですが、口呼吸は百害あって一利無しといってよく、口の中が乾きやすく唾液による自浄・殺菌作用が低下してむし歯や歯周病になりやすかったり、口臭が強くなったりします。アンチエイジング効果も期待

口呼吸を防止し本来の鼻呼吸を取り戻すために口呼吸体操がおすすめです。大きく開けてあ~、い~、う~、べ~と言うだけですが、声を出す必要はなく、口の周囲の筋肉や舌を意識して大きく動かすことを心がけてください。1日に30回ほど行えば、1ヶ月ほどで口の周囲の筋肉が鍛えられて口元が締まってきます。

そのほか、睡眠中の口呼吸を防止するためにテープを口元に縦に貼る方法があります。テープは薬局で販売しているサージカルテープがかぶれなくてよいようです。口を閉じた状態にして就寝する癖をつけます。

口呼吸を続けると口元がたるみ口角が下がり、ほうれい線が深くなるなど老け顔へとまっしぐら……とはなりたくないものです。アンチエイジングという観点からも鼻呼吸美人、鼻呼吸美男子を目指しましょう。

-

インフルエンザ予防に口腔内清掃が有効

流行りのインフルエンザウイルス

武漢での新型コロナウイルスの発生以来、不安な日々が続いており、マスクやアルコール消毒液などの売り切れが相次いでいます。2009年の豚由来の新型インフルエンザの時もマスクが品薄になりましたが、このときは感染しても軽症で済む患者が多く、大事には至らずにすみました。

コロナウイルスという名称はあまりなじみがありませんが、じつは一般の風邪の原因の10~15%(流行期は35%)を占めているウイルスです。ただ、今回は新型なので構造の一部が変化し、人にとっては未知のウイルスであるため免疫がなく、急速な感染の広がりと健康への重大な影響とが懸念されます。冬季に流行する季節性インフルエンザの場合はほとんどの人が何度か感染した経験があり基礎免疫を持っているため、多くの人の場合重篤な状況になることなく回復します。ウイルスの増殖を助ける口腔細菌

インフルエンザウイルスは鼻やのどなどの粘膜にウイルスが付着し、細胞内で増殖します。通常は粘膜の表面を覆うタンパク質によって侵入を阻まれますが、インフルエンザウイルスの出すプロテアーゼという酵素によってウイルス表面の突起を切って細胞内に侵入していきます。細胞内で増殖すると、今度はノイラミニダーゼ(NA)というタンパク質を溶かす酵素を出して細胞外に飛び出して周囲の細胞への進入と増殖を繰り返し感染拡大します。

タミフルやリレンザなどの抗ウイルス薬はノイラミニダーゼの働きを抑えることでインフルエンザウイルスを閉じ込めて拡散を防ぐ「ノイラミニダーゼ阻害薬」です。

こうした新型インフルエンザに対する危機感から、国の予算によるさまざまな研究がなされています。2010年から日大医学部と歯学部の合同研究チームによって行われている研究もその一つで、注目すべきことは口腔内の細菌の中に(NA)を作りだし、インフルエンザウイルスの増殖を助ける働きをする細菌の存在を確認し、その細菌を使って実験を行ったことです。

実験でインフルエンザウイルスに感染させた肺の上皮細胞に、(NA)を分泌する口腔細菌の培養液を加えたところ、加えなかった群に比べてインフルエンザウイルス量が20倍以上にも増加していたのです。また、これらの口腔細菌の存在により、抗インフルエンザ薬の働きが弱まることも確認されています。

その後の研究でジンジバリスという歯周病菌がつくる酵素(ジンジパインRpg)がインフルエンザの感染能力を高めることも突き止められています。

実験結果から口腔細菌の温床となる歯垢を取り除いて、歯周病菌をできるだけ減少させることがインフルエンザ予防にも有効といえそうです。その際、歯周ポケットの奥など歯ブラシでは届かないところまで徹底的にきれいにする必要があるので、歯科医院での定期的なお口の中のクリーニングをお薦めします。

医院案内

治療案内

24時間受付メールで診察予約

電話にて診察予約